マイクロソフトも3月、Bingに画像生成AIを搭載したと発表しています。まだ英語しか使えないとのことですが、利用してみました。

Bingの画像生成AIとは何か

Bingの画像生成AIは、OpenAIのDALL-E 2という技術を利用したもので、テキストから新しい画像を作成できる機能です。

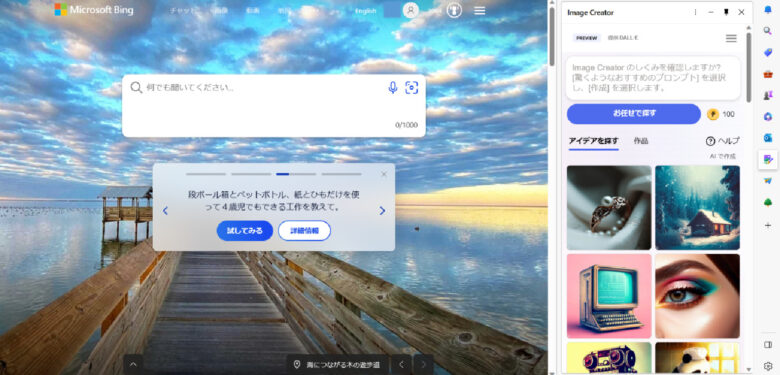

Bingの検索エンジンやEdgeブラウザのサイドバーにBing Image Creatorという画像生成AIツールのプレビュー版が統合されており、チャットボットに画像の説明や質問を入力すると、その内容に合った画像を生成することができます。

Bingの画像生成AIは、自然言語処理とコンピュータビジョンの両方に優れたDALL-E 2をベースにしているため、抽象的な表現や複雑な条件でも画像を生成でき、クリエイティブなアイデアやインスピレーションを得るために役立ちます。

例えば、ロゴデザインやプレゼンテーションなどに使えるオリジナルな画像を作成できます。

画像生成ツール「Image Creator」の起動

Bingの画像生成AIを使うには、Bing検索エンジンかEdgeブラウザかBing Image Creatorプレビュー版のいずれかにアクセスします。

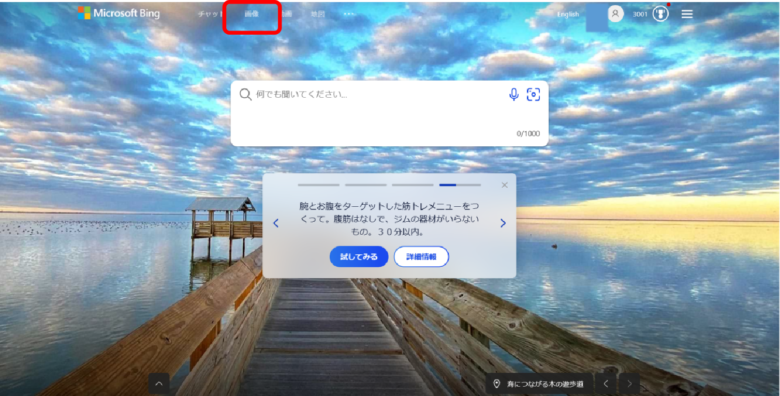

Bing検索エンジンから

Bingを立ち上げると、上に「画像」があります。これをクリックしてください。

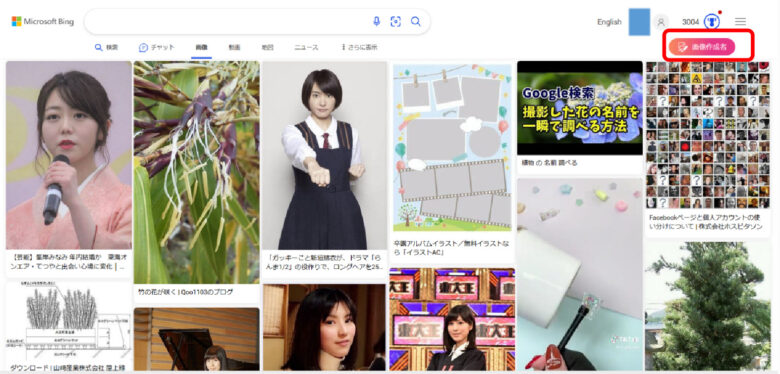

右上の「画像作成者」というボタンをクリックします。

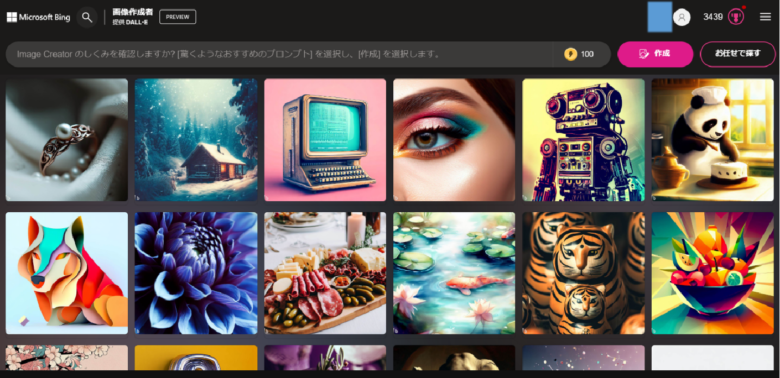

Image Creatorの画面になります。

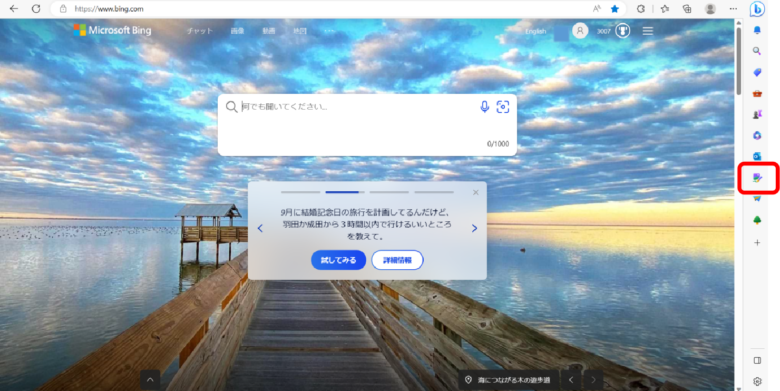

Edgeブラウザから

同じくBingの画面で、右側のツールバーに「Image Creator」のアイコンがあります。これをクリックすると、

サイドバーの中に、Image Creatorが現われます。

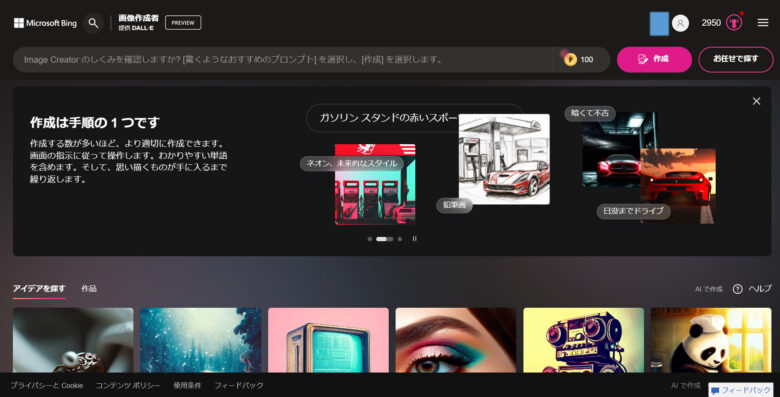

Image Creatorを直接起動

Microsoft Bing の Image Creatorをクリックして直接起動することもできます。

1番目のBing検索エンジンから起動するのと同じ画面になります。

「Image Creator」の操作

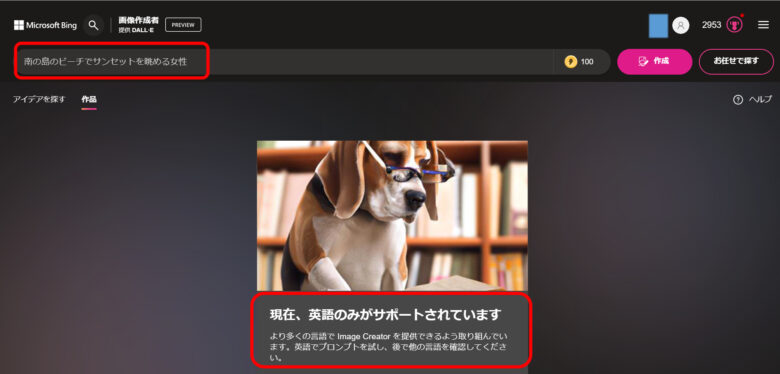

プロンプトの入力は英語で!

テキストボックスに文章を入力して、画像を生成します。ここで、日本語を入力すると、「現在、英語のみがサポートされています」のメッセージが出てしまいます。

ですので、まだプレビュー版では翻訳してから入力する手間がかかりますが、Bingのサイドバーを活用して、英語で入力してみます。

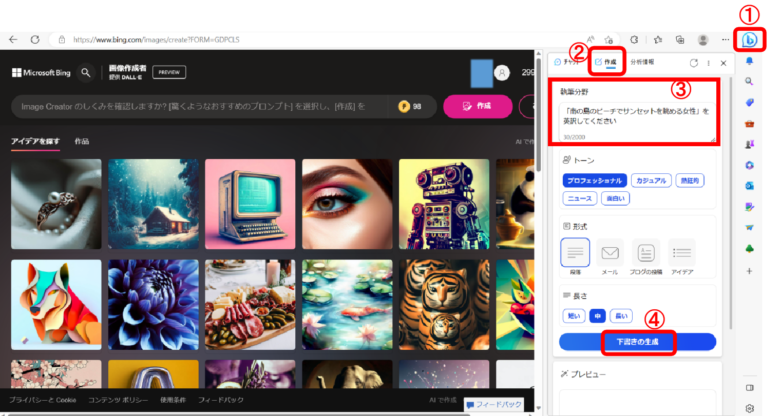

Bing Copilotをフル活用!

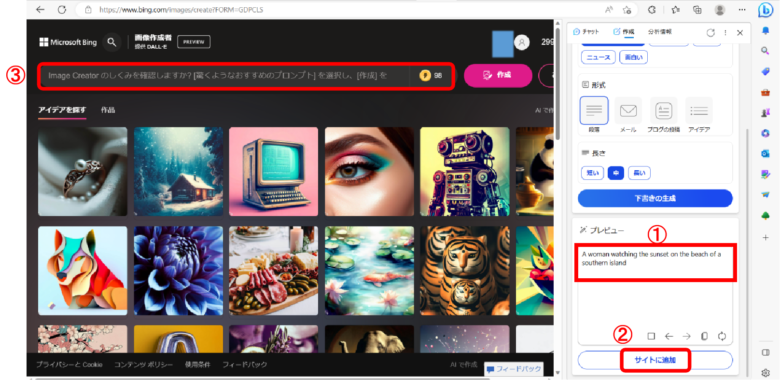

メインの画面をImage Creatorにし、Edgeのツールバーの「Bing」①をクリックして、サイドバーを開きます。

②の「作成」で、生成させたい画像のプロンプト(指示文)を日本語で入力し、翻訳させます。

「「南の島のビーチでサンセットを眺める女性」を英訳してください。」(③)を入力し、

④の「下書きの生成」をクリックします。

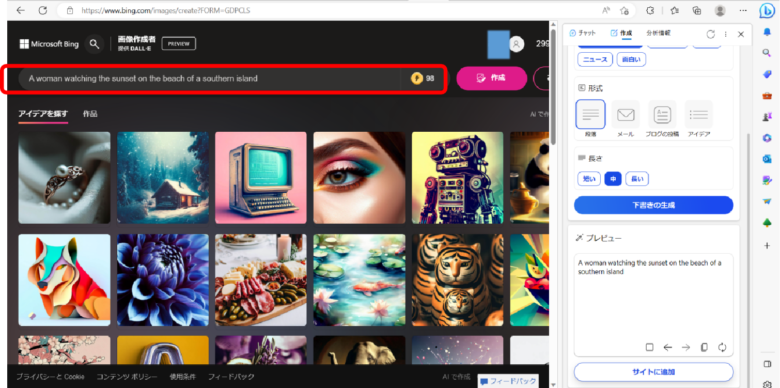

すると、「 」の中の文章だけを英訳します(①)。そして②の「サイトに追加」をクリックすると、メインのImage Creatorのテキストボックスの中へ英文がコピーされます。

「 」を英訳してください。のような指示文にすると、「 」だけ英語にするので、後のコピーが楽にできます。このような利用が出来るのは、Bing Copilotの機能ならではです。

(ただし、このときは上手くいきましたが、毎回このような指示でうまくいくとは限りません。プロンプトはノウハウと工夫が必要になるようです。うまくいかなければ、英訳された箇所をコピーして、貼り付けてください。スミマセン・・・)

プロンプトを入力したら、右側の「作成」ボタンをクリックすると、画像が作成されます。

画像生成

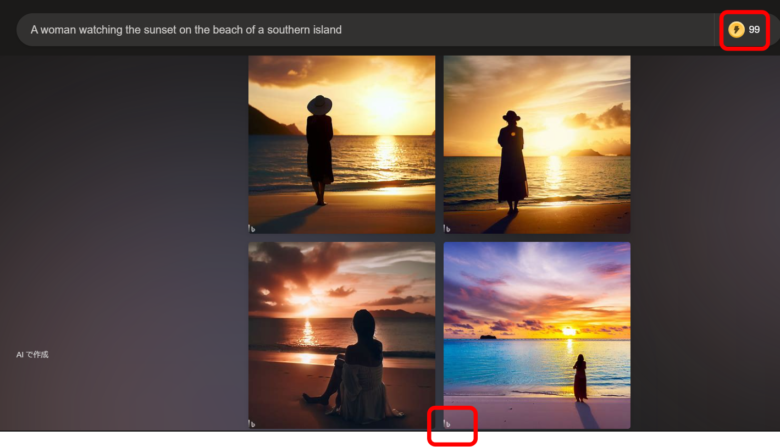

20秒程度で4枚の画像が生成されました。Canvaと同じくらいの時間です。

右上に「99」と表示されているのはブースト数で、1回あたり1ブーストが引かれていきます。

Image Creatorを最初に利用する際に25ブースト与えられ、これがなくなると画像生成のスピードが低下するようです(1回5分程度)。また、Microsoft Rewardsのポイントと一緒に増えていくようです。

画面の左下にはBingのマークが必ず入り、Bingにより生成された画像であることが識別されるようになっています。また、画像の利用は商業用途はダメで、個人の利用に限定されます。

まとめ

マイクロソフトの画像生成ツール「Image Creator」は、現状のプレビュー版では英語のみの利用となりますが、Bing Copilotの機能を活用することで、さほど不便なく利用することができます。

画像生成スピードも速く、同様に無料で利用できるCamvaと同等でした。

【画像生成AI】Canvaに搭載されたText to Imageを解説

画像生成はプロンプトの入力次第では、詳細な画像も生成できるようですし、今後は日本語も利用できるようですので、ますます期待できるのではないかと思います。

コメント